センターについて

センターについてAbout us

鳥羽志摩の海から自然と社会の持続可能性を考える

三重大学海女研究センター

鳥羽志摩の海女漁とは変動する自然や社会のなかで伝統をつなぐ人々

三重県鳥羽志摩地域の漁村で、身ひとつの素潜りで漁を営む女性たち。海女の歴史は5千年にも遡るといわれています。女性による素潜り漁は世界的に希少な漁業で、前近代には日本列島と韓国にしか存在しませんでした。日本ではこの鳥羽志摩地域が、海女漁の中心地です。三重大学海女研究センターは、そんな海女漁の中心地に拠点をかまえる日本で唯一の海女に関する専門機関です。

高度経済成長期以降、日本の海女は減少してきました。しかし近年では、自然とともに自分らしく生きる生業として、また文化的価値の高い伝統的生業として若い世代から関心が寄せられています。コミュニティぐるみで厳しい資源管理をすることから、持続可能型漁業として国内外からの評価も高まっており、2017年には国の重要無形民俗文化財に指定されました。

島国である日本では、海は私たちの生活から切り離せません。自然環境や社会環境の変化に適応しながら、伝統も守り続けてきた海女さんたち。彼女たちがつないできた伝統、そして現在の暮らしには、自然と社会の持続可能性を考えるヒントがたくさん散りばめられています。

海女研究センターとは分野横断型・伴走型研究から海と人の未来を考える

三重大学では2008年から、立場や所属、専門分野も様々な人たちで「海女研究会」という組織を作り、約10年間にわたり海女に関する学際的な研究活動を続けてきました。その実績を基盤として、この間、海女文化振興事業の中核施設となってきた鳥羽市立海の博物館の一角をお借りし、2018年3月に海女研究センターを設置しました。

海女研究センターでは、鳥羽志摩地域の特色ある生業、海女漁を通して自然と社会の持続可能な関係を探ることを重要な柱としています。しかしそれだけでなく、この地域を支える漁業や漁村そのものの維持発展を願い、研究教育活動をおこなっています。

海女研究センターの特色のひとつが、分野横断型アプローチです。海女漁や漁業、漁村に対して人文・社会科学や自然科学、工学を組み合わせ、分野横断的な研究教育活動を推進しています。その成果を地元に還元しながら、鳥羽志摩発の最先端の学問的知見として広く学界や社会にも発信しています。

さらに、研究者や学生が地元の人々の課題にアプローチする伴走型研究も、地元密着型の学術機関である三重大学海女研究センターならではの特色です。

センター紹介動画

鳥羽・志摩地域の海女文化を守り、未来へ継承することの意味とその重要性が、

海女研究センターのスタッフや地域の人々の視点で語られています。

研究教育活動

研究教育活動については、下記リンクをご参照ください。

海女研究会

海女研究センターが設置された2008年以前は「海女研究会」として活動を行なっていました。

当時の活動をご覧いただけます。

センター構成員

豊福裕二

センター長/三重大学 人文学部長 人文学部教授

- 専門分野

- 土地・住宅経済論、産業経済論

- 研究キーワード

- 住宅問題、まちづくり、地域経済

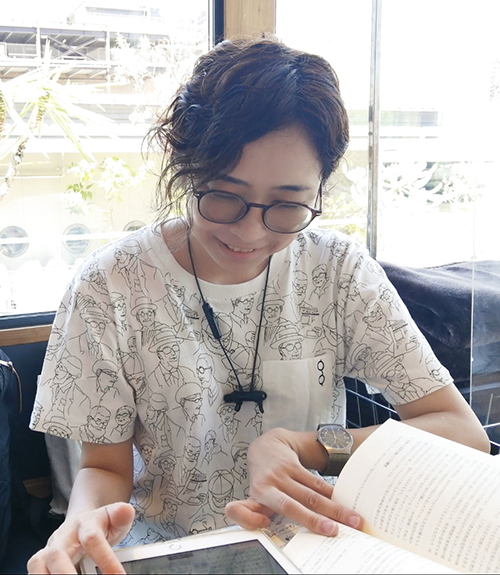

菅沼文乃

副センター長/三重大学 人文学部 准教授

- 専門分野

- 文化人類学

- 研究キーワード

- 地域社会、老い、高齢者、沖縄

吉村真衣

連携研究員/名古屋大学 環境学研究科 講師

- 専門分野

- 社会学

- 研究キーワード

- 地域社会、環境、漁業、文化遺産、観光

﨑川由美子

事務補佐員

- 専門分野

- 研究キーワード

西﨑睦美

事務補佐員

- 専門分野

- 研究キーワード